Торгсин: погоня за валютой в советской Москве

За темными дверями скрывалось уникальное предприятие, позволившее СССР за счет собственных граждан добыть средства на индустриализацию.

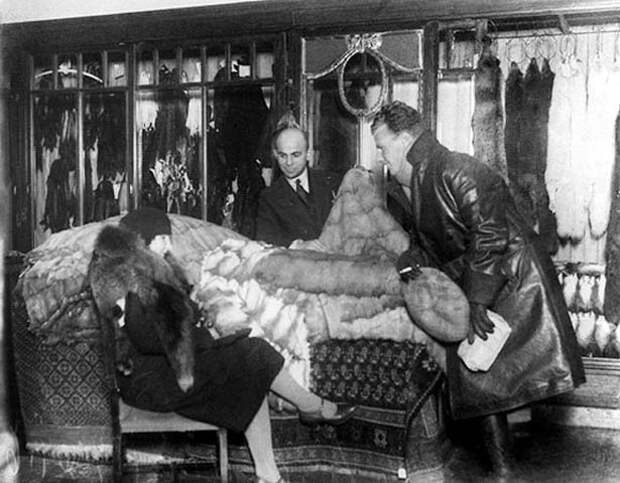

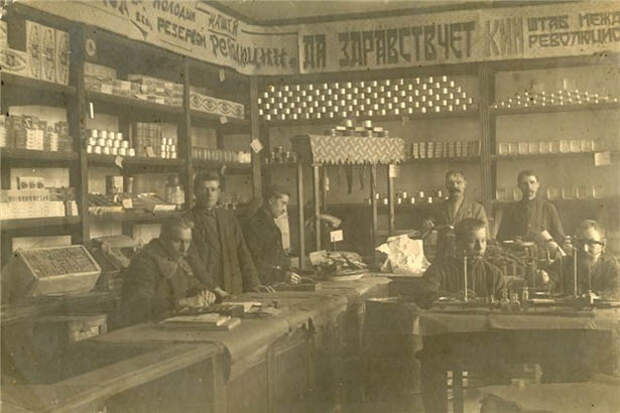

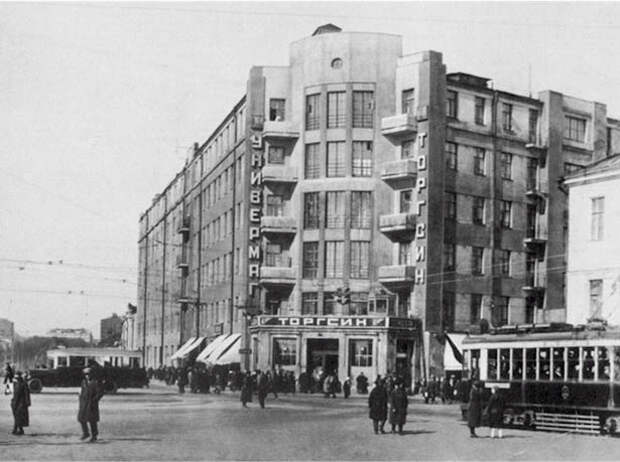

Аббревиатуру Торгсин расшифровывают по-разному – здесь и «торговый синдикат», и «торговля с иностранцами». Организация была создана еще в 1930 году, но первоначально не играла большой роли в системе торговли. В самом начале ее существования работники Торгсина обслуживали отправлявшихся за границу моряков и крупнейшие портовые города. Чуть позже объектом внимания Торгсина стали иностранные граждане: киоски организации появились в гостиницах «Интурист» и на пунктах пограничного контроля. В 1931 году открылся первый стационарный магазин на углу Петровки и Кузнецкого моста. Место считалось крайне удачным – в годы нэпа улица получила название «котиковой» за огромное количество дам в шубах и дорогих нарядах.

В первые месяцы своего существования Торгсин не особенно афишировал торговую деятельность среди граждан СССР, для этого развешивались специальные «отпугивающие» плакаты: «Магазин обслуживает только интуристов и транзитных пассажиров». К середине 1931 года стало понятно, что для проведения индустриализации стране нужно «золотишко», но внешние источники финансирования для СССР были закрыты. На руках у граждан даже после многочисленных изъятий времен Гражданской войны оставалось значительное количество драгоценных металлов.

Получается, что новая система была всего лишь инструментом государства для выкачивания ценностей из населения. Торгсин рисовался своеобразной конторой по «абсолютно честному отъему денег у граждан» по рецепту Остапа Бендера. Купцы советского разлива достаточно плотно работали с ОГПУ, хотя первоначально представители органов госбезопасности выступали против допуска граждан в магазины Торгсина. Впрочем, у всех государственных учреждений в начале 1930-х была ясная и незамутненная цель – правдой и неправдой добыть деньги на индустриализацию. За четыре года граждане Советского Союза принесли в Торгсин около 100 тонн бытового золота, что составляло порядка 40% от уровня золотодобычи в стране за тот же период.

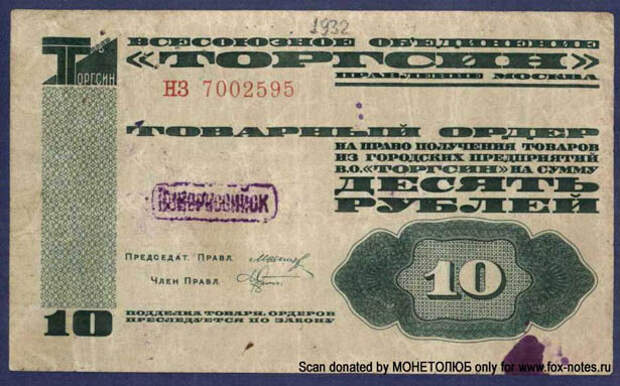

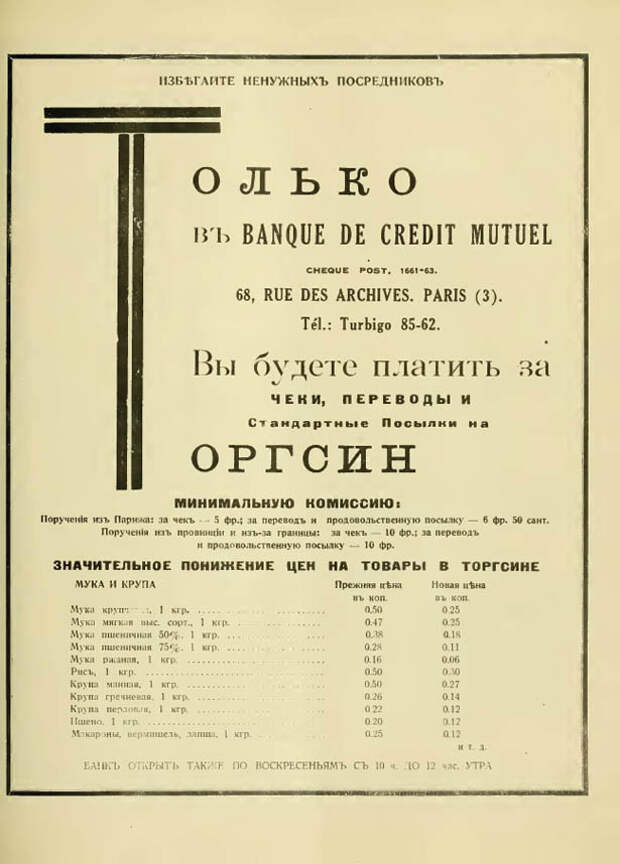

Со временем у населения стали принимать и серебро, и бриллианты, и даже антиквариат. Сеть торговых точек все росла и росла, к 1932 году Торгсин работал более чем в 200 городах СССР. Линейка товаров была представлена как хозяйственными изделиями, так и продуктами. Доля продовольственных сделок в структуре торговых операций составляла 50-70%, иногда доходила до 85%! При этом дорогой еды горожане покупали относительно немного – невелики показатели продаж у икры, фруктов, мяса. В начале 1930-х Советский Союз испытал несколько значительных вспышек голода, и для некоторых поход в Торгсин был всего лишь попыткой выжить и добыть необходимые продукты. «Люди понесли в Торгсин все ценное, что имели, не в обмен на икру и меха, а за ржаную муку». Интересно, что в этот период «деньги» Торгсина, талоны, достаточно часто подделывали.

Исследователь Е.Осокина, посвятившая системе Торгсина целую книгу, говорит о том, что осенью 1933 года буханка хлеба там стоила всего лишь 5 копеек, а у конкурентов цена доходила до 2 рублей 50 копеек. Другие пищевые товары стоили в 30-60 раз меньше, чем в коммерческих торговых точках. Хотя на первый взгляд «торгсиновские» ценники покажутся очень уж дешевыми, не стоит забывать, что за ними стоит настоящее золото. «Торгсиновская» копейка была полновеснее обычной, а «золотой» рубль Торгсина только по официальному курсу превосходил советский в 6,6 раза. Курс на черном рынке иногда доходил до соотношения 1:60. В этих условиях торгсиновские цены казались завышенными. При этом Торгсин оказался дороже не только польских магазинов, но и французских. В 1935 году наркому торговли СССР докладывали, что в Варшаве на один доллар можно купить 1,3-1,8 кг сливочного масла, в Париже – 600-750 г, а в России по курсу Торгсина только 250-400 г.

Когда к 1934-1935 гг. призрак всеобщего голода отступил, в Торгсине вновь стали преобладать покупки промышленных товаров, мехов, фотоаппаратов, пластинок. На витринах появился крепдешин, ириски, краковская колбаса. Залы заполняли первосортными деликатесами и редкостями – из Голландии шла селедка, из Франции косметика, Персия поставляла ткани и козий пух. В каталогах присутствовали американские «Форды», английские медицинские инструменты. В наличии имелось оливковое масло, лимоны, консервы, маслины. Продавать зарубежные товары было выгодно, потому что Торгсин не платил импортную пошлину и получал иностранные запасы по закупочным ценам. Изделия из-за границы обычно продавали с наценкой в 300-500%. После повышения цен на продукты горожане стали заглядывать в торговые точки за модной обувью и промтоварным дефицитом, Торгсин стал синонимом мелкобуржуазной стихии. Магазины Торгсина рекламировали даже в США через систему Амторга. Плакаты утверждали, что здесь можно найти больше 15 000 наименований продукции, включая свежие и консервированные овощи, табак, кофе, одежду, нижнее белье.

За пять лет, с 1931 по 1936 год, Торгсин принял от населения ценностей на 278 млн рублей, а продал товаров на 275 млн рублей. Три миллиона рублей остались невостребованными, все «торгсиновские» рубли сгорели без остатка после централизованного закрытия всех магазинов. Доходы Торгсина были сравнимы с затратами на строительство и оборудование десяти крупнейших промышленных гигантов. Так, Горьковский автозавод обошелся в 43 миллиона рублей, Сталинградский тракторный в 35 миллионов, на Магнитогорский комбинат пошло 44 миллиона.

Образ Торгсина активно обыгрывался в городском фольклоре. По Москве ходили печальные частушки о закручивании гаек во второй половине тридцатых:

У Лукоморья дуб срубили,

Златую цепь в Торгсин снесли,

Кота в котлеты изрубили,

Русалку паспорта лишили,

А лешего сослали в Соловки.

В песне Владимира Высоцкого сдачей драгоценных металлов государству занимается уже непосредственно кот:

Но, ученый сукин сын,

Цепь златую снес в Торгсин,

И на выручку - один - в магазин.

В фильме Григория Александрова «Веселые ребята» возникает Леночка, «дитя Торгсина». Московская сеть Торгсина насчитывала в период расцвета 38 заведений, среди них были как обычные магазины, так и образцово-показательные, рассчитанные преимущественно на иностранцев. Самым знаменитым справедливо считается Торгсин на углу Арбата и Садового кольца. Здание было построено в 1928 году по проекту известных архитекторов В.Маята и В.Олтаржевского. Магазин стал своеобразной декорацией для немаловажного отрывка из булгаковского романа «Мастер и Маргарита». Писатель описывает внутреннее устройство Торгсина на Смоленской: «Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились миткали и шифоны и сукна фрачные. В перспективу уходили целые штабеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой, потрепанной туфле, а левую — в новой сверкающей лодочке, которой они и топали озабоченно в коврик. Где-то в глубине за углом пели и играли патефоны». В магазин проникают Бегемот и Коровьев. О дальнейших событиях поведал заведующий Торгсином Елисеев: «3 августа 1922 г. Кот Бегемот и Коровьев Фагот пришли в Торгсин, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Смоленская, д. 2. Вышеозначенный Кот Бегемот, подстрекаемый Коровьевым, не предъявляя чека, взял и съел 3 мандарина, 1 шоколадку, 3 селедки. В завершение своих действий Кот Бегемот облили бензином из примуса прилавок с кондитерскими изделиями, в результате чего произошел пожар. Все товароматериальные ценности Торгсина сгорели, что подтверждается актом о пожаре, а также актом ревизии товароматериальных ценностей. Вышеуказанными действиями Торгсину был причинен материальный ущерб на сумму 20000 рублей».

Исследователи отмечают, что по своей сути Торгсин был уникальным капиталистическим предприятием в стране, которая уже прочно стала на путь строительства социализма. Торгсин «…подобно философскому камню…превращал в валюту неконвертируемые рубли, черный хлеб и селедку да нехитрый ширпотреб». В сталинской России, где сажали за спекуляцию, под прикрытием государства пять лет действовала организация, исповедовавшая и применявшая рыночные методы! Торгсин был расформирован, когда выполнил свою главную цель, заключавшуюся в аккумулировании золота и валюты. Его история прекратилась в 1936 году. Остались только стихи про Лукоморье.

историк-москвовед, координатор проекта "Моспешком"

Свежие комментарии