Как пушнина стала главным русским богатством

Важнейшей строчкой отечественного экспорта вплоть до XIX века была «мягкая рухлядь», пушнина.

До XVI века русские меха попадали в Западную Европу через Новгород. В торговой книге ганзейского купца Гильдебранда Фекингузена упоминается несколько десятков разновидностей товара – «бобровые шкуры», «бобровые брюшки», «белки», «горностаи», «соболя», «норки», «выдры», У Московского царства долго не находилось конкурента в этой сфере. Первые американские корабли с заокеанской пушниной пришли в Европу только в 1536 году. Сохранилась гравюра 1576 года, в деталях повествующая о русском посольстве ко двору императора Священной Римской империи Максимилиана II. Бояре, окольничие и дьяки держат в руках драгоценные «сорока», связанные вместе соболиные шкурки. Среди 72 торговых рядов московского Китай-города в XVI-XVII вв. упомянуты соболиный и бобровый. Шведский посол де Родес, описывая Россию 1650-х годов, сообщает, что царь забирает десятую часть со всего добытого меха. Подобный налог назывался «сибирским платежом».

Таможни находились в Верхотурье, Тюмени, Таре, Мангазее. Сибирь была удалена от столицы на тысячи верст, поэтому назначенные в суровый край чиновники могли не бояться карающей руки Москвы. Размах коррупции на российских окраинах принимал невиданные размеры. Богатый край располагал к жадности даже своих непосредственных начальников. Воеводы нередко присваивали денежные средства, направленные из Москвы в качестве жалованья. Частым злоупотреблением была подмена пушнины – в Первопрестольную отправляли шкурки худшего качества, а себе присваивались самые лучшие. Воеводы Михаил Лодыженский и Иван Голенищев-Кутузов сколотили в Сибири завидное состояние – более 20 тысяч соболей. Инородцы постоянно жаловались на сборщиков ясака, хотя правительство требовало взимать налог «ласкою и приветом, а не жесточью и правежом».

В самом начале контакты с коренным населением Сибири были краткосрочными – самоеды перебрасывали меха через границу острога либо оставляли в условленном месте, а русские забирали товар. В результате обмена пришельцы из-за Урала снабжали туземцев посудой, мукой, топорами, украшениями. Выгодность такой сделки коренные жители Сибири трактовали по-своему. В чукотской мифологии русские были сотворены исключительно для того, чтобы привозить северным народам дефицитные и неизвестные товары. Даже в конце XVIII века сибирский капитализм развивался медленно из-за неразвитости торговых путей и банковского дела – на транспортировку товаров уходили месяцы, а то и годы, в ходу была исключительно звонкая монета.

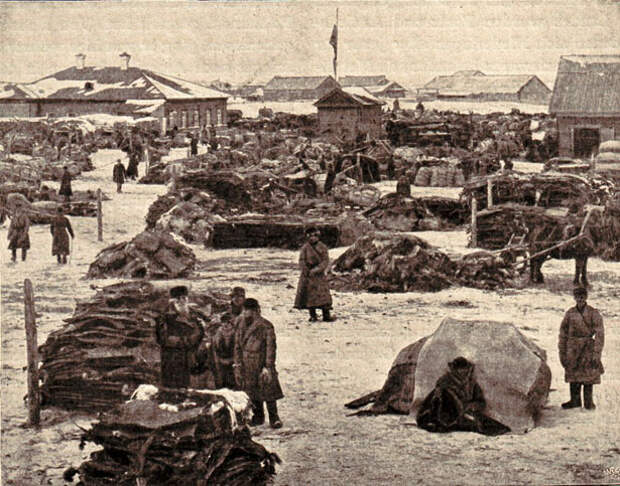

В России меха, выставленные на продажу, группировались вокруг крупнейших ярмарок, Нижегородской и Ирбитской. Отечественная пушнина занимала 80-90% от общего объема предложенного – в 1845 году в Нижний Новогород привезли пушнины на 2 миллиона 942 тысячи рублей серебром, в том числе русского происхождения на 2 миллиона 702 тысячи рублей. Соболя оставались крайне дорогими, и покупатель присматривался к бюджетной лисице – ее доставляли из окраинных районов империи, Польши, Закавказья, Средней Азии.

В Нижнем Новгороде оседали и сотни тысяч лисьих лап. Их с удовольствием приобретали китайские купцы из Кяхты, взамен поставлявшие в Россию чай. В 1840-е годы в Европе возник значительный спрос на пуховые шляпы, поэтому сибиряки отправляли на ярмарки «белую пуховую зайчину». Лучшие меха приобретались в Ирбите – там ярмарка начиналась в феврале, в конце охотничьего сезона, и располагалась ближе к местам промысла пушного зверя. Нижегородская ярмарка проводилась в теплое время, когда животные линяли, а качество меха страдало. Готовые меховые изделия в городе на Волге приобретали в основном сами же русские. Куницу, медведя и волка хорошо обрабатывали в Москве, Калуге и Астрахани, белку – в Каргополе, зайца – в Ярославле и Арзамасе.

Меха становилось настолько много, что в 1837 году власти запретили ввоз шкур выдры и куницы из Финляндии в Россию. Таможенные документы 1822 года облагали довольно высокой пошлиной импортные меха – за медвежьи брали 4 рубля с фунта, за енотовые 2 рубля, за львиные, леопардовые и зебровые по 5 рублей. Правда, промышленники не могли предугадать размеры животных популяций. Так, Российско-американская компания, имевшая монополию на добычу пушнины в районе Аляски, иногда только от добычи шкур получала ежегодный доход в размере 4,5 миллионов рублей. Рыночная цена на мех калана в первой четверти XIX века выросла в три раза, что подстегивало «бизнесменов» расширять промысел. В 1820-е годы власти компании в два раза снизили выплаты коренным народам тихоокеанского побережья – отныне за калана туземец получал 5 рублей вместо десяти, а за песца 50 копеек вместо рубля. Племена алеутов и других народов были вынуждены добывать зверя в два раза активнее, и к середине XIX века численность каланов значительно снизилась, а в начале XX века животные практически исчезли.

Александр Дюма-старший с удивлением отмечал, что меховой промысел в России становится предметом злоупотреблений: «Из-за великого множества волков, причинявших вред некоторым русским губерниям, обещано вознаграждение в пять рублей за каждого убитого волка; оно выдавалось по представлении хвоста. При ревизии 1857 года оказалось, что израсходовано сто двадцать пять тысяч рублей на эту премию.

Итак, волков было неправдоподобно много. Начали следствие, и выяснилось, что в Москве есть фабрика фальшивых волчьих хвостов, до того хитро изготовляемых, что лица, решавшие давать премию или нет, запросто вводились в заблуждение. По сему премия понизилась до трех рублей и выдается только по предъявлении всей головы целиком».

Только жители Астраханской губернии в 1898 году добыли почти 106 тысяч тюленьих шкур. Промысловики русского севера в середине XIX века охотились на моржей, нерпу, морского зайца, некоторые жители Архангельской губернии держали дома лисиц. Развитие внешнеторговых связей значительно расширяет ассортимент ввозимых в Россию мехов, и в тарифном списке 1892 года мы находим ягуара, виргинского хорька, кенгуру, ангорскую козу. На Лейпцигской ярмарке, славившейся самыми крупными в мире оборотами пушнины, становится все больше мехов из Северной Америки. Активнее стали охраняться леса и в самой России. Сибирский историк А.П.Щапов укорял власти, что «…сохранение первобытного, непосредственно-натурального элемента в народной экономике, в основе тысячи народных поселений, в том виде, в каком они существуют, есть грубое, анахроничное продолжение первобытного, звероловческого состояния людей, есть остаток и наследие от всеобщей бедности древней России, находившей лишь богатство в соболиной казне и характеризовавшейся своими бобровничьими, сокольничьими и т.п. деревнями…» К началу XX века охота на пушного зверя постепенно теряет свое значение и становится уделом малых народов Сибири и Дальнего Востока.

http://new-retail.ru/livestyle/kak_pushnina_stala_glavnym_ru...

Свежие комментарии